健康ガイド

健康ガイド:第3回 メタボリックシンドローム

メタボリックシンドロームって何が悪いの?

メタボは動脈硬化の危険因子。心筋梗塞や脳梗塞を引き起こすことも

最近、耳にする機会の多い「メタボ」や「メタボリックシンドローム」という言葉。体によくないのはなんとなくわかるけど、詳しくは…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、メタボリックシンドロームとは何なのか、そして予防法をご紹介します。

最近、耳にする機会の多い「メタボ」や「メタボリックシンドローム」という言葉。体によくないのはなんとなくわかるけど、詳しくは…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、メタボリックシンドロームとは何なのか、そして予防法をご紹介します。

メタボリックシンドロームとは、内臓に脂肪が蓄積した肥満(内蔵脂肪型肥満)によって高血圧、糖尿病、高脂血症(中性脂肪とコレステロールの増加)などが引き起こされた状態のことを言います。

肥満や高血圧、糖尿病、高脂血症は動脈硬化の危険因子であり、これらが重なると、心筋梗塞や脳梗塞などの危険性が高まります。そのため、メタボリックシンドロームを予防・改善することは、動脈硬化の進行を食い止め、命に関わる病気を防ぐことにつながるのです。

メタボの診断基準は?

ウエスト径(腹囲)が必須項目。お腹まわりが気になる方は注意!

メタボリックシンドロームを早期発見し、生活習慣病を予防するための策として2008年4月1日から特定検診制度がはじまりました。これは、生活習慣病の予備軍に生活指導を行い、将来的に医療費を削減する目的で作られたもので、対象者は40歳から74歳までの健康保険加入者です。

この検診でメタボリックシンドロームあるいはその予備軍と判定されると特定保健指導(食生活と運動を主とした指導)を受けることが義務付けられています。

では、メタボリックシンドロームの診断基準を具体的に見てみましょう。メタボリックシンドロームの診断基準で必須項目となっているのはウエスト周囲径(へそ周り径)です。これは、いわゆるかくれ肥満といわれ、内臓の周りに脂肪がたまる「内臓脂肪型肥満」を判定するための項目です。

診断基準の選択項目には、高脂血症項目、高血圧項目、糖尿病項目があり、必須項目であるウエスト周囲径に加え、これらのうち2つ以上に当てはまれば、メタボリックシンドロームとなります。ただし、高血圧、高脂血症、糖尿病の治療を受けている場合は、その数値に関係なくそれぞれの項目がカウントされます。さぁ、あなたはいかがですか?

メタボの予防・対策法は?

生活習慣を見直して内臓脂肪を撃退!

それでは、メタボ対策を食事編と運動編にわけてご紹介します。

【食事編】

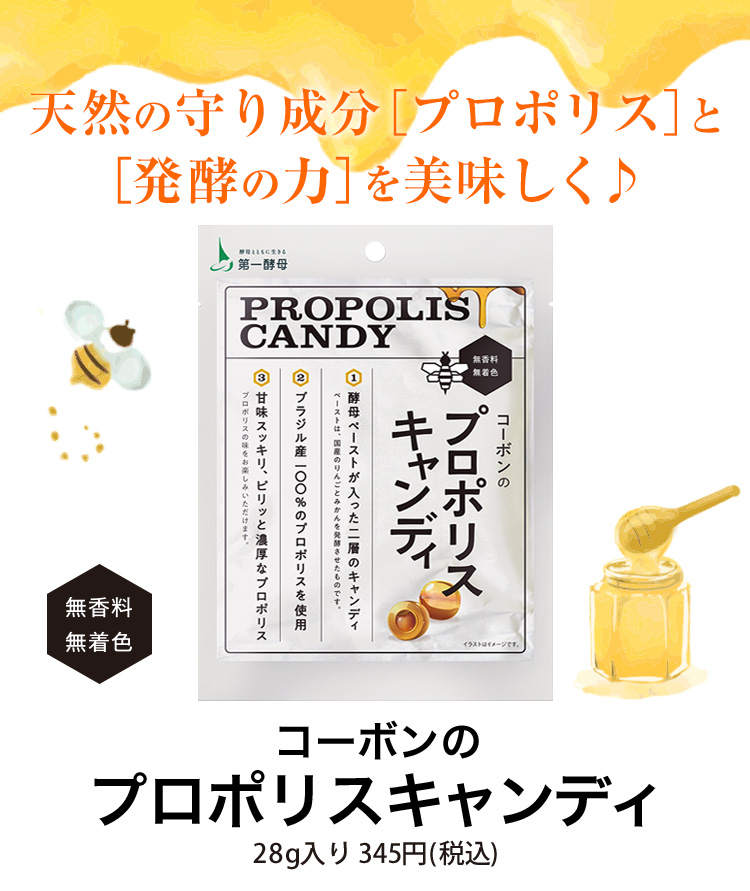

- 発酵食品を活かした和食を食事の基本に

脂っこいもの、砂糖を沢山使った菓子類、ジュース類、ファストフードなどは避け、緑黄色野菜や海草、とりわけ大豆を使った発酵食品、漬物などを多くとりましょう。

発酵食品には、イソフラボン、ポリフェノール、グルタチオンなどの抗酸化物質が含まれており、糖尿病・高脂血症・高血圧から血栓が作られる時に重要な働きをする活性酸素を除去する働きがあります。 - よく噛んで時間をかけて食べる

視床下部にある満腹中枢に満腹信号が届くには最低15分かかります。したがって、10分で食べてしまうと満腹を感じないために過食になってしまいます。ある程度硬いものを30分以上かけてよく噛んで食べると自然と腹八分目になります。 - 間食にお菓子は避ける

もし、間食をするのであればお菓子は避け、果物にしましょう。ながら食いは厳禁です。 - 塩分に注意

味付けはしょうゆ、味噌、酢などの発酵調味料を使い、塩分をとりすぎないようにしましょう。 - 寝る前に食べない

寝る前に食べると内臓脂肪が溜まりやすいので、注意しましょう。ベストなのは、就寝前5時間以前に食べることです。 - 食事はバランスを考えて

夕食は少し軽くし、朝食と昼食にウェイトを置いた食事をとりましょう。

【運動編】

- 20分以上の有酸素運動をする

内臓脂肪を燃焼させるのは運動開始20分からです。有酸素運動(ゆっくり呼吸をしながら行う運動;ウォーキング、ジョギング、水泳など)を20分以上、週に3回以上行いましょう。 - 毎日歩く

肥満気味の方は、1日1万歩を目標に毎日歩きましょう。 - 運動は夕食後がベスト

夕食30分後からの運動は、特に効果があります。 - ながら運動をしましょう

テレビを見ながら、家事をしながらなどできる範囲で身体を動かしましょう。ストレッチ、竹踏み、足揉み、貧乏ゆすりでもOKです。 - 休日は楽しみながら運動しましょう!

休日はサイクリング、ハイキングなど楽しみながら運動量をアップしましょう。

無理はせず、できることから実行して、メタボを撃退しましょう。